納期情報

-

分析プラン(JIS A 1481-1)

最短納期2営業日※

-

分析プラン(JIS A 1481-1,5)

最短納期2営業日※

※検体数に応じて納期は変動いたします。詳しくはお問い合わせ下さい。

※分析プラン(JIS A 1481-2,3,4)も対応いたします。お気軽にお問い合わせ下さい。

分析のご依頼・検体のご郵送

検体の採取はお客様が行い、分析のみ弊社にて行う場合は下記から分析依頼書をダウンロードできます。

※ご登録のないお客様からのご依頼はご遠慮頂いております。まずは一度お問い合わせください。

分析

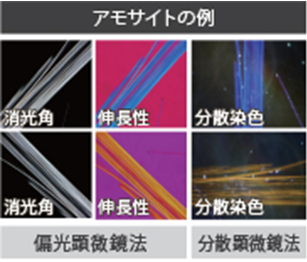

定性分析は偏光顕微鏡(JIS A 1481-1)、位相差顕微鏡(JIS A 1481-2)によりアスベストの種類、有無を判断します。

定量分析では、建材中に含まれるアスベストの重量%を算出します。

速報送付・報告書送付

分析結果をEメール(PDFファイル)で送信致します。

アスベスト分析項目

アスベスト分析には、アスベストの有無を調べる「定性分析」と、アスベストの具体的な含有率を測定する「定量分析」の2種類があります。

アスベストの有無を明らかにする定性分析は、管理する建物の価値を判断したい場合などに向いている分析方法です。一方で、建材にアスベストの含有が確認される場合は定量分析による含有率の判定が必要です。

※石綿障害予防規則第3条の規定による

| 定性・定量 | 規格番号 | 規格名称 | 分析内容 |

|---|---|---|---|

| 定性 | JIS A 1481-1(2016) | 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第1部 市販バルク材からの試料採取及び定性的判定方法 |

偏光顕微鏡による定性方法 |

| 定性 | JIS A 1481-2(2016) | 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第2部 試料採取及びアスベスト含有の有無を判定するための定性分析方法 |

X線回折及び分散染色法による定性方法 |

| 定性 | JIS A 1481-3(2014) | 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第3部 アスベスト含有率のX線回折定量分析方法 |

X線回折による定量方法 |

| 定量 | JIS A 1481-4(2016) | 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第4部 質量法及び顕微鏡法によるアスベストの分量分析方法 |

偏光顕微鏡による定量方法 |

| 定量 | JIS A 1481-5(2021) | 建材製品中のアスベスト含有率測定方法 第5部 X線回折法によるアスベストの定量分析方法 |

X線回折による定量方法 |

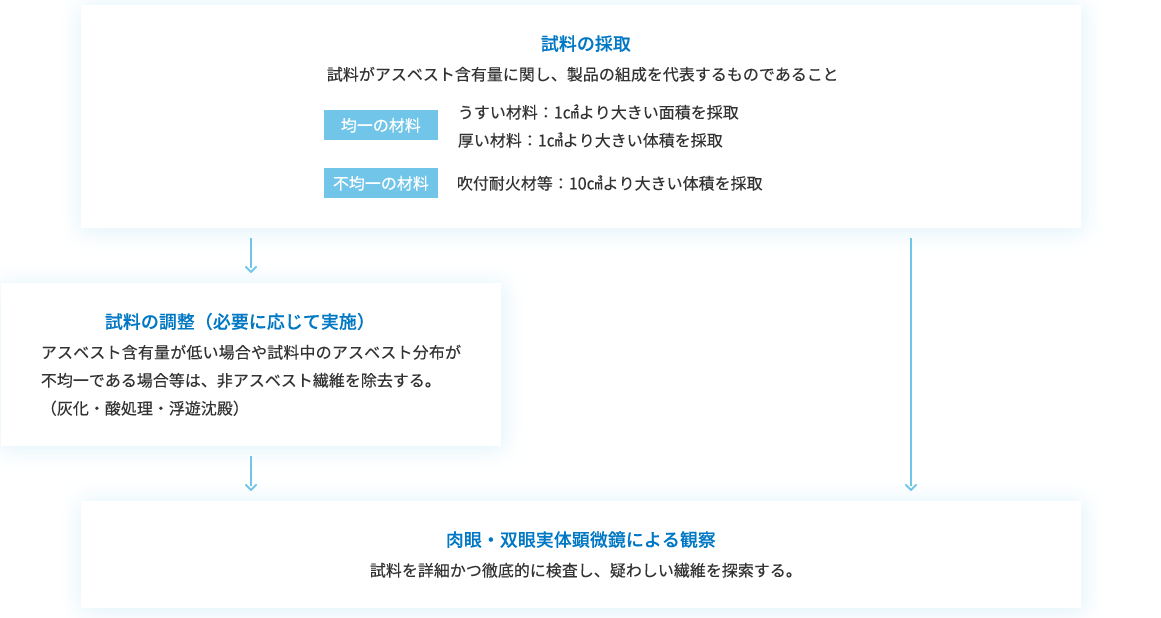

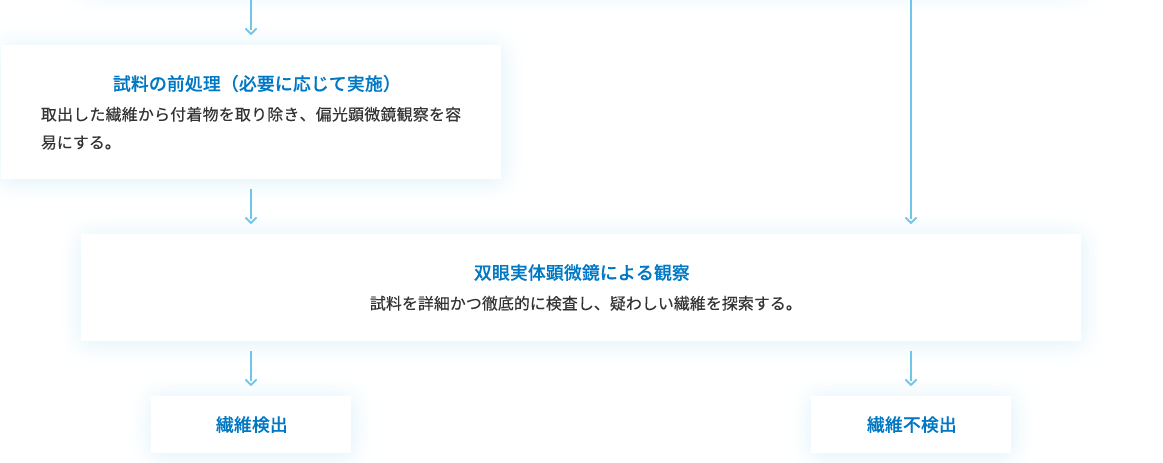

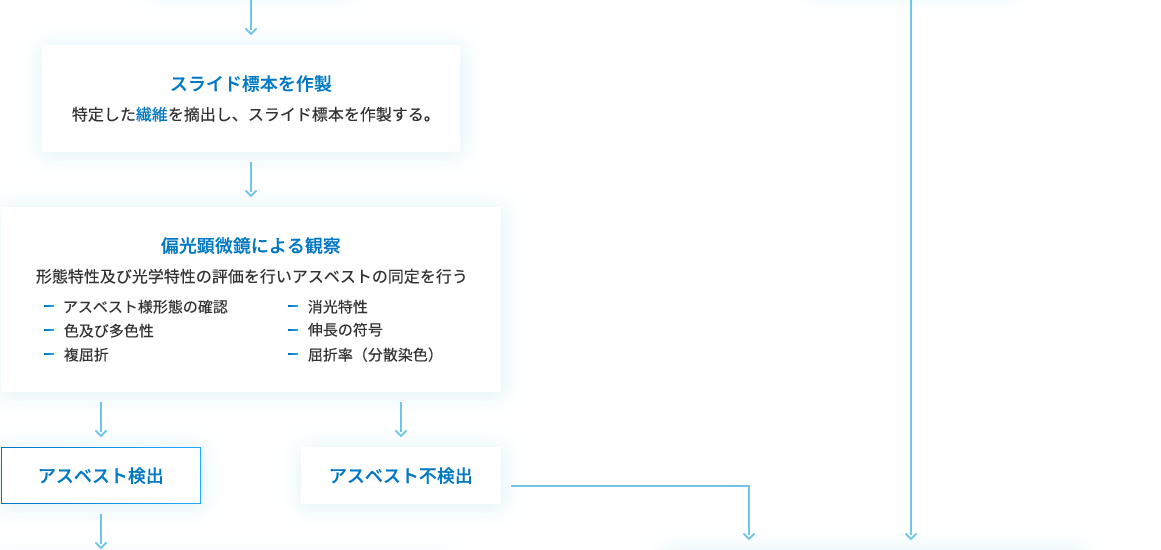

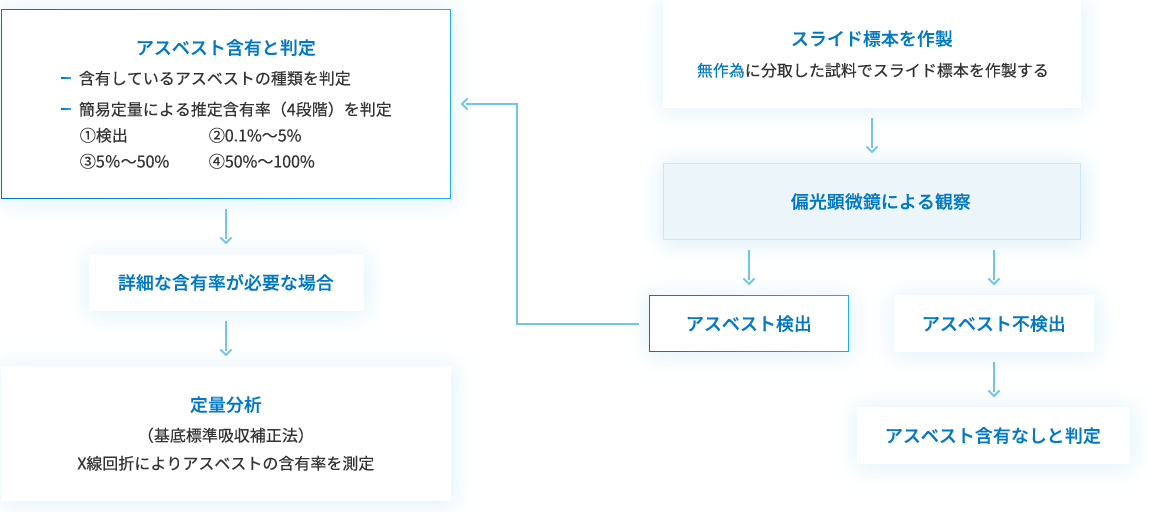

分析方法のフロー

分析対象:クリソタイル、アモサイト、クロシドライト、トレモライト、アクチノライト、アンソフィライト

アスベスト含有率測定方法フロー

定性分析(JIS A 1481-1)→ 定量分析(JIS A 1481-5)

分析機器の紹介

X線回折装置

結晶構造を持つ物質にX線を照射することで得られる回折線を解析することで物質の同定や定量を行う装置です。

走査電子顕微鏡

SEMとは、対象試料に電子線を照射した際に放出される二次電子等を用いて微小な物質を観察する顕微鏡で、主に試料表面の微細構造の観察に用います。(最大倍率:数十万倍~百万倍) 光を用いて観察する光学顕微鏡(最大倍率二千倍)よりも小さな物質を観察することが可能です。